おうちごはんの記事の投稿では、細かい話はしないため、詳しく知りたい方のためにこちらの記事を作成してみました。普段、私が患者さんに栄養指導を行っていく中で、難しい話をして混乱させたくない&過度な食事制限につなげてほしくないという個人的な想いがあります。そのため、私なりに噛み砕いて記事を作成しています。肩の力を抜いて軽い気持ちで読んでいただけたらと思います。糖尿病の勉強を他でもやられている方は軽く復習するような気持ちで読んでください。

糖尿病とは

糖尿病は、膵臓(すいぞう)から分泌されるインスリンというホルモンがうまく働かなくなり、慢性的に血糖値が高くなる病気のことです。ちなみに、インスリンは出ているけど作用していない人、インスリンの分泌が少ない人とがおり、そうなる原因は遺伝や生活習慣など様々です。自覚症状としては、多飲・多尿、体重減少、手足の痺れなどが挙げられます。

なぜ食事管理が必要?

血糖値は食事や薬、運動で正常な状態に近づけることができます。そのため食事管理が必要となります。では、血糖値が高い状態が続くとどうなるのか。(すごく噛み砕いていうと)血管内の糖分の量が多くなり、血管内を傷つけてしまいます。傷つくと様々な合併症を引き起こします。(主に糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害などです。)糖尿病の悪化なく、合併症を引き起こさないためにも血糖値を正常な状態に近づけることが大切です。

食事療法のポイントは大きく4つ

1バランスの良い食事バランスの良い食事とは、簡単に言いますと、5大栄養素(炭水化物、脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラル)が適切な割合で摂取できている食事ということです。

エネルギーの素となる栄養素は、炭水化物、脂質、たんぱく質です。また、この順番でエネルギーは消費されていきます。ビタミン、ミネラルはからだの調子を整える栄養素です。

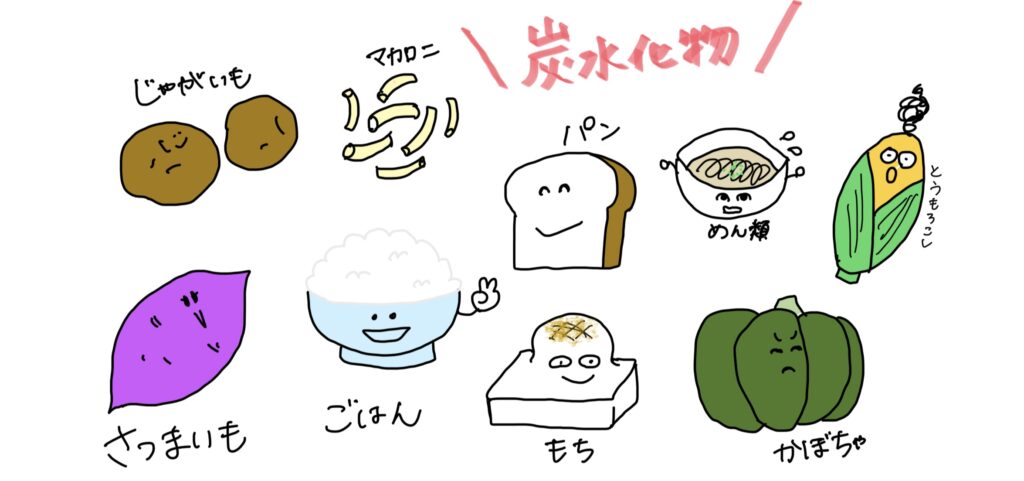

・炭水化物(糖質)は、主に主食となるご飯やパン、麺類などをさします。糖尿病の食事療法の中では、ジャガイモやサツマ芋、南瓜は、野菜ではなく糖質の多い食品(=主食)として考えます。

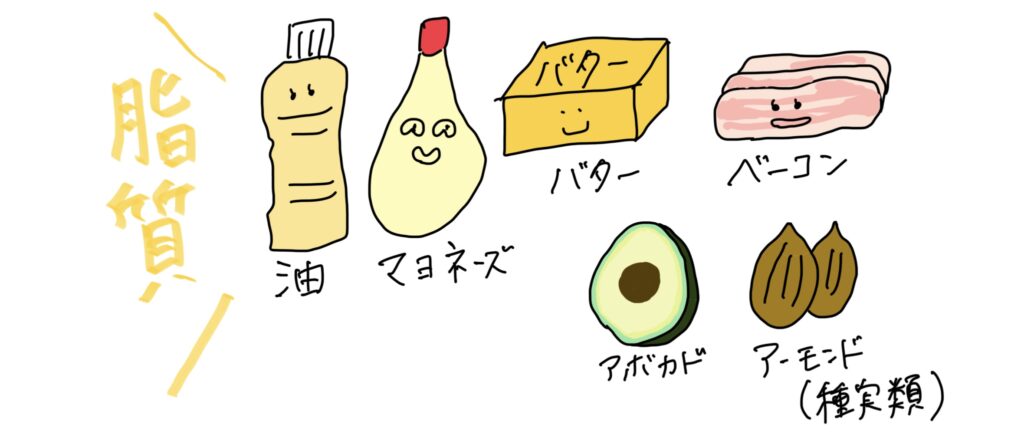

・脂質はサラダ油、マヨネーズ、ナッツ類、ごま、豚バラ肉などに多く含まれています。脂質を摂り過ぎるとカロリーも上がりやすいため摂りすぎには注意が必要です。

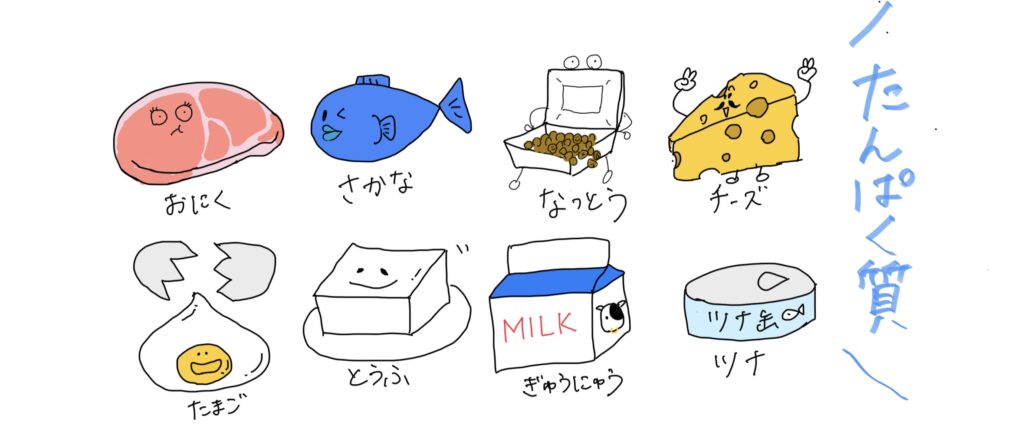

・たんぱく質は肉や魚、大豆製品、牛乳・乳製品に多く含まれています。たんぱく質は筋肉や臓器など人体の構成にのみならず、様々な働きをしています。

・ビタミンやミネラルは、様々な食材に含まれています。ビタミンは野菜や果物に多く、ミネラルは海藻類や煮干しなどに多いです。身体の働きを正常に保つために必要な栄養素です。骨や歯などの材料となるのはカルシウムなどのミネラルです。

2適切なエネルギー量(カロリー)適切なエネルギー量は、当たり前ですが個人個人で異なります。適正な体重(太らず痩せすぎず)を保ちながら日常の生活に必要なエネルギー量の食事を摂取しましょう。太り過ぎは血糖値を悪化させます。1日の適正な摂取エネルギー量は性別、年齢、身長、体重、日々の生活の過ごし方などを考慮して計算式に当てはめて計算します。医師や管理栄養士が用いる計算式には主にハリスベネディクト式と簡易式という計算式があります。ハリスベネディクト式は少し難しめであるため、ここでは簡易式を紹介します。下の囲っているところが計算式です。身体活動量は自身に当てはまる活動量の数字を選択して計算します。

1日の適正な摂取エネルギー量(kcal) = 標準体重 × 身体活動量

◎標準体重=身長(m)×身長(m)×22

◎身体活動量

軽い労作(デスクワークが多い職業の人など):25〜30

普通の労作(立ち仕事が多い職業の人など):30〜35

重い労作(力仕事が多い職業の人など):35〜

実際に計算してみましょう。

例)性別;男性、年齢:45歳、身長:165cm、体重:75kg、外回りの多い営業マン

①まず、標準体重を計算します。身長165cmをmにすると1.65mになるため、

標準体重=1.65(m)×1.65(m)×22=59.895kg

②次に身体活動量を決めます。外回りの多い営業マンということで、普通労作の30〜35を選択します。

③これで計算してみます。適正エネルギー量=59.895×(30〜35)=1795.95〜2096.325kcalとなります。

④例の人、体重でもわかるようにやや太り気味であるため、1800kcal程度を適正エネルギー量に設定します。

自身で計算して適正エネルギー量を算出してみるといいですね。しかし、病院で医師や管理栄養士から適正エネルギー量を提示されている場合は、その値に従って食事管理してくださいね。

3炭水化物(糖質)のコントロール血糖値に影響を及ぼす栄養素は主に炭水化物です。炭水化物の中は糖質と食物繊維に分けられており、糖質は食べた後、速やかな血糖上昇につながります。糖質を食べ過ぎると高血糖となってしまうため、1回の食事で食べるおよその量を決めておくことが大切です。ちなみに、食物繊維はほとんど消化吸収されないので、食後血糖値を上げる原因とならないばかりか、血糖上昇を抑える働きがあります。そのため、糖尿病の方の食事の工夫として、野菜を先に食べる、ゆっくり食べる、よく噛んで食べる、が大切と言われています。

また、どの食品に多く糖質が含まれているのかをきちんと把握しておくことも大切です。

4規則正しい食事規則正しい食事とは何か。それは、下の2つです。

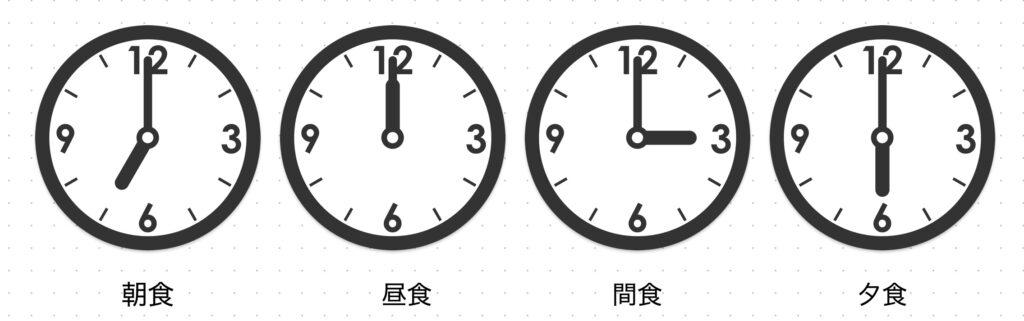

①1日3食(朝・昼・晩)決まった時間に食事をすること。

朝昼晩の食事をほぼ同じ時間帯にすることで、血糖値の安定はもちろんですが、体内時計や代謝のリズムも乱れにくくなります。生活のリズムや活動量に応じて間食を取り入れることもできますが、間食の時間帯も決めておくと良いです。

②3食同じくらいのカロリーの食事にすること。(例:1日1800kcalの人であれば、朝600kcal、昼600kcal、夕600kcalで均等のカロリーにすることです。)

食事の内容で異なってはきますが、同じくらいのカロリーにすることで食後の急激な血糖値上昇を防ぎ、血糖値も安定させやすくなります。

栄養表示や成分表示を確認

糖尿病の方にとって、食品の栄養成分表示を見ることはとても大切です。

栄養成分表示を見ることによって、糖尿病の食事療法で大切なカロリーや糖質の量を知ることができるからです。「カロリーは高いけど糖質は少ない食品なんだな。」や「カロリーは低いけど糖質が多い料理なんだな。」など、食品・料理ごとに様々な発見ができると思います。

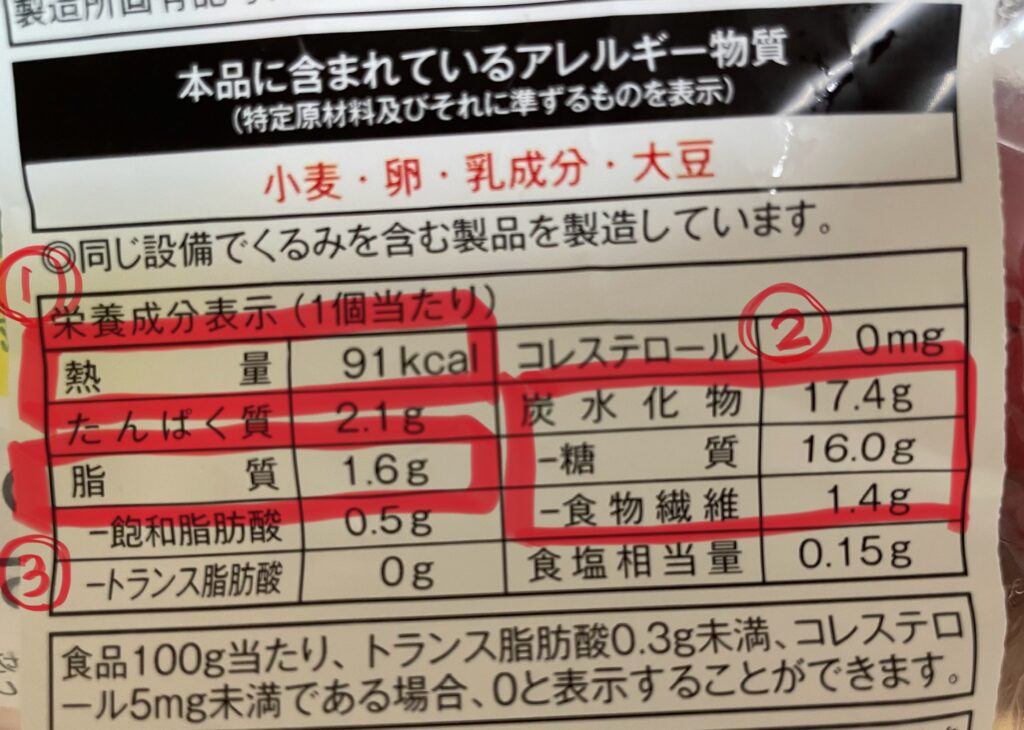

簡単ではありますが、糖尿病の方にとって注目すべき栄養成分とその見方・捉え方についてご説明します。下の写真は私がスーパーで購入したパンの袋の裏にある栄養成分表示です。

全て大切な情報ですが、糖尿病の方はまず、赤線で囲っている3つの栄養成分に注目してください。

順番に説明します。

①熱量…熱量とはエネルギー量(カロリー)のことです。個人の適正カロリーが1日1800kcalだった場合、1食あたり600kcalほどに抑える必要があります。この表示はパン1個あたりの数値であるため、他におかずや飲み物を食べるとすると、1食では1個か2個までが食べて良い量であると判断できます。ただし、おかずを食べない場合は単純計算で6.5個(91kcal×6.5個=600kcal)までは食べて良いと判断できます。(主食(パン)のみという食べ方はおすすめしませんが…。)

②炭水化物…重複した内容になりますが、炭水化物は糖質と食物繊維を合わせたものです。糖質は血糖値を上昇させます。反対に食物繊維は血糖値を上げにくくしてくれます。そのため、割合で見た時に糖質の方が多い場合は血糖値を上げやすい食品または料理であると判断することができます。写真のパンは糖質の量が明らかに多いですよね。血糖値を急上昇させやすい食品ということです。そのため食べ過ぎは注意が必要です。

③脂質…脂質はみなさんのイメージ通りではありますが、脂質は1gあたりのカロリーが高いため、脂質の量が多いほどカロリーは高くなる傾向にあります。脂質は直接、血糖値を上げるわけではありませんが、脂質の摂取が多くなると、脂質異常症を合併しやすく、さらに動脈硬化などのリスクにつながってしまいます。そのため、脂質の値が高過ぎる食べ物は控えることをおすすめします。

まとめると、栄養成分表示は、糖質と脂質の量を確認することに役立ちます。しかし、食べたいものを我慢することはとても大変だと思います。まずはカロリーを守ることだけでもいいかもしれませんね。

注意点・まとめ

この記事で、糖質の制限とコントロールによる血糖値管理が大切ということが分かったと思います。しかし、いっさいの糖質をカットしてしまうなど極端に制限することは良くありません。極端な糖質制限は長期的には腎症や動脈硬化の進行が懸念されると言われています。

基本的に、たんぱく質とビタミン・ミネラルを十分に摂取した上で、糖質・脂質を適宜減らすことが大切です。

コメント